�@���{�b�g�Z�����Y�V�X�e���Ȃǂ�ΏۂɍŐV�̐��Y�Ǘ���@��p�������������Y�V�X�e���̌����A��ƕ��͌��ʂ���œK�Ȑ��Y���������肷�錤���Ȃǂ��s���B �Ȃ��A�V�X�e���V���~���[�^�[���J�����A���؎������s���B

�@�E�m���ϓ����l�������œK���Y�Ǘ������̌���

�@�E��ƕ��͂�p�������C�����Y�����ƃZ�����Y�����̑I����̌���@�@<�ڍ�>

�@�ߔN�A��s���S���l�b�g���[�N�̐������}���ɐi��ł��邪�A�S�����p�҂̑��B���Ɨ������ǂ��̓��Ɍ��サ�Ă��邩���ʓI�����ʓI�ɕ��͂��A�]�܂��������̕������ɂ��Ē���B

�@�E��s���S���Ԃ̕]���ƐV�H���v��@<�ڍ�>

�@�E�e���ʃl�b�g���|�N�̕]���ƍœK�v�@<�ڍ�>

�@�ߔN�A���{�̋ߗ����̔��W�ő��ΓI�ɓ��{�̑�����ʑ̌n�̎コ���w�E�����悤�ɂȂ��Ă����B �����ŁA���ۓI���_�ɗ��������E�C�E��ɂ����鍑���A���ԑS�̂̍œK���ɂ��Č������A���ۋ����ɋ����V�X�e���ɂ��Č�������B

�@�E���ϗʉ�͂ɂ��n���s�s��ʂ̕]���@<�ڍ�>

�@�E�G���g���s�[�E���f���ɂ����鍂�����H�����̐���@<�ڍ�>

�@�E���A�W�A�����ԐV���ȉݕ��A���q�H�̒�ā@<�ڍ�>

�@�ŋ߂ł́A�b�r(�ڋq�����x)����Ƃŏd�v������A��ϓI�]����ɂ��v�c�[���̊J�������ڂ���Ă���B �����ŁA�f�U�C���A���쐫�A�����Ď����Ȃǂ̌ڋq���ƂɈقȂ��ϓI�]��(����)���l�����v�@�ɂ��Č�������B

�@�E�����C���[�W�X�P�[���𗘗p�������i�v�@<�ڍ�>

�@�E�����H�w��p�����֎q�̃f�U�C���@<�ڍ�>

�@�E�R�����f�U�C���}�g���b�N�X��p�����v�x���V�X�e���@<�ڍ�>

�@�ȉ��̂悤�ȃe�[�}��w�����g�̋����̂�����ɑ��ăI�y���[�V�����Y�E���T�[�`�̐���Ń��f����͂̍쐬�A��͂��s���B

�@�@�f�w�^�n�k���l�������S���̈��S��

�@�@�@�@�E�֓��b�M�z�n���ɂ������n�k�������̗�Ԏ��̔�Q�ጸ��@<�ڍ�>

�@�A�����ׂ��l������������ʃV�X�e��

�@�@�@�@�E�����ɂ���������גጸ�ɂނ������[�_���V�t�g���i�ā@<�ڍ�>

�@�B�����ׂ��l�ʂ����e���ʋ@�B�̃V�F�A�����O�V�X�e���Ɋւ��錤��

�@�@�@�@�E�����גጸ��_�������]�ԃV�F�A�����O�V�X�e���Ɋւ��錤���@<�ڍ�>

�@�C�Z��P�A�x���̂��߂̎�����b�V�X�e��

�@�@�@�@�E�u���C���E�}�V���E�C���^�[�t�F�[�X(�]�g��p�����ӎv�`�B�V�X�e��)�̊J���@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E�����y�щ��y���l�������V���ȑ�����@<�ڍ�>

�@�D���̏���p�������i�v�@�̊J��

�@�@�@�@�E���[�U�[�̔�J���l���������i�v�@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E���쐫�]���Ɋ�Â��g�ѓd�b�̐v�J���@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E�]�g��͂ɂ��֎q�̐v�@�̊J���@<�ڍ�>

�@�E�Öْm���l�������V���i�J���@

�@�@�@�@�E���ݓI�Ȏ��v�ɒ��ڂ������i�J���@�@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E���ϗʉ�͂�p�����j�[�Y���͂ɂ�鐻�i�J���@

�@�F�҂��s�f���̎����ւ̓K��

�@�G�Y�Ɨp���{�b�g�̍�ƕ��͂ƐV���

�@�H���̑��Ǝ�����

�@�@�@�@�E�q���[�}���t�@�N�^�[���l�������g���l���Ђɂ�����l�I�ЊQ�̖h�~��@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E�ƒ�p�i��ΏۂƂ����q���[�}���t�@�N�^�[���̖h�~�Ɋւ��錤���@<�ڍ�>

�@�@�@�@�E�q��@���̂̃q���[�}���E�t�@�N�^�[�E���f���Ɋւ��錤��

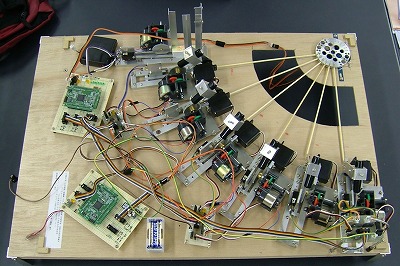

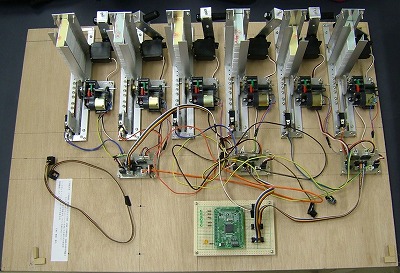

��ƕ��͂�p�������C�����Y�����ƃZ�����Y�����̑I����̌���@

�@���݁A���C�����Y��������Z�����Y�����ɐ�ւ��鐶�Y�H�ꂪ�����Ă����B

�������A���C�����Y��������Z�����Y�����ɐ�ւ��������m�łȂ����߁A���C�����Y��������Z�����Y�����ɐ�ւ�����Ђ̒��ŁA�Z�����Y���������̉�Ђ̐��i������̂ɓK���Ă��Ȃ����Ƃ��킩��A�Ăя]���̃��C�����Y�����ɐ�ւ�����Ђ�����Ă���B

�@�����ŁA�{�����ł́A��Ǝ��Ԃ̊m���I�ϓ����l��������ƕ��͂�p�������C�����Y�����ƃZ�����Y�����̑I����ɂ��Č������Ă���B

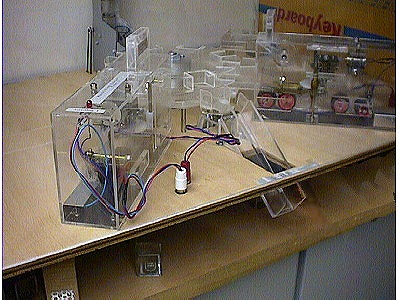

�����ɁA���ꂼ��̃n�[�h�E�F�A�E�V�~�����[�^���J�����A���ꂼ��̐��Y�����ɂ�����\���I�����������Ă���B

�@�����ŁA�{�����ł́A��Ǝ��Ԃ̊m���I�ϓ����l��������ƕ��͂�p�������C�����Y�����ƃZ�����Y�����̑I����ɂ��Č������Ă���B

�����ɁA���ꂼ��̃n�[�h�E�F�A�E�V�~�����[�^���J�����A���ꂼ��̐��Y�����ɂ�����\���I�����������Ă���B

��s���S���Ԃ̕]���ƐV�H���v��

�@�Q�O�O�O�N�Ɏ{�s���ꂽ��ʃo���A�t���[�@�ɂ���āA�ߔN�A������ʎ��Ǝ҂ɂ��S���w���̗��q�{�y�юԗ��̃o���A�t���[�����i�߂��Ă����B

����́A��ʎ�҂�������ʋ@�ւ𗘗p�����Ƃ��̗����E���S������𑣐i����ړI�ōs���Ă��邪�A��ʎ�҂Ƃ����łȂ����p�҂̑o���ɂƂ��ė����E���S�������サ�Ă��邩�Ƃ������ϓ_����̕]�����s���Ă���B

�@�܂��A�ߔN�A�l��������V���J�ʁA���ݏ�����A�_�C�������Ȃǂɂ��A�ʋΎ��ԑт̎�s���S���̍��G�͊ɘa����Ă��邪�A���܂��ɗ��p�҂̕s���͑傫���B

���������āA�{�����ł́A�ʋΎ��ԑт̍��G�A�ړI�n�܂ł̏��v���ԁA��芷���̕s�ւ��ȂǁA�����H���̖������ۂɒ������A��s���S�̂Ƃ��ĉ��K�ŗ����̍����V�H�����Ă��Ă���B

�e���ʃl�b�g���|�N�̕]���ƍœK�v

����܂łɌ������Ă�����ʃl�b�g���[�N�̎�Ȃ��̂Ƃ��āC�ȉ�����������B

�P�D�u�����S���Ԃ̕]���ƐV���v��ɂ��āv

�@��������̗��w���i�k����ʑ�w�����w�@���Ƃ��ē��������ɏ����j�ɂ���Ē����̓S���Ԃ̌������s���A�����S��ɂ킽���đS�w�Ԃ̏��v���Ԃ��Z�o���A�n��ɂ�闘���}�b�v���쐬�����B

���̌��ʂ����ƂɐV���v��𗧈Ă��A�w��\�ł����]�������B

�Q�D�u�S���S���Ԃ̕]���ƐV���v��ɂ��āv

�@���{�����̓S���Ԃɂ��āA�S���K�͂Ŏ��Ԓ������s���A���c��������ƂƂ��ɊC�O�̓S���ԂƂ̔�r�ɂ��]�����s�����B

�R�D�u�S���q��Ԃ̕]���ƃn�u��`�̉\���ɂ��āv

�@�A�W�A�����Ɣ�r���āA���{�̋�`�͍��ۃn�u��`�Ƃ��Ă̖������キ�A���_���w�E����Ă���B

����ƂƂ��ɁA�������ɂ����Ă����ʕւ���̂ƂȂ��Ă��邽�߁A�A�������������A���ۑS�̊ϓ_������D�܂����Ȃ��B

�{�����ł́A�܂��������̃n�u��`���̉\����T�邽�߁A���̓����m�ɂ��A�œK�ȃn�u��`�����Z�o�����B

�S�D�u��s�������H�Ԃ̕]���ƍ��G�ɘa��ɂ��āv

����ɖ߂�

���ϗʉ�͂ɂ��n���s�s��ʂ̕]��

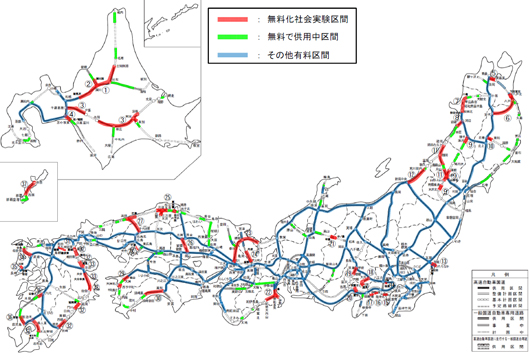

�@���݂̓��{��ʂ́A�������j�A�V�����̌��݁A�������H�����������̎��{�A�H�c��`�̍��ۋ�`���A���ۃn�u�`�p�v��ȂǑ傫�ȕϊv�̎�����}���Ă���B

����ɂƂ��Ȃ��A�S���̓s�s�ɂ�����l��m�̗���͑傫���ω����Ă����B

�e�s�s�͂��̕ω��ɑΉ���������u����K�v������B

�����Ŗ{�����ł͎听�����͂�p���āA�e�s�s�̘H�����猻���ʂ��ʓI�ɕ]�������B

����ɃN���X�^�[���͂ɂ���ʉߑa�s�s�Ƃ��ĕ��ނ��ꂽ�R�̃O���[�v��ΏۂɁA���q���͂�p���Č�ʌX�����������B

�����̕]���̒������ʉߑa�s�s�Ƃ��ĕ]�����ꂽ�s�s���ɂ��āA��ʉߑa�����������ʃV�X�e�����Ă���B

�G���g���s�[�E���f���ɂ����鍂�����H�����̐���

�@���݁A���{�̍������H�͎������V�C�U�S�Q��������A���̂����P�C�U�T�Q�����C�T�O��Ԃ�Ώۂɍ������H�������������s���Ă���B

�Ƃ��낪�A���̖����������̉e���ɂ���ʗʑ����A����ɔ����a��b�n�Q�r�o�ʂ̑����Ȃǂ����O����Ă���B

�����ŁA�{�����ł̓G���g���s�[�E���f����p�����K�ȍ������H�����̐ݒ���@��͍�����B

���������ꂽ�T�O��Ԃ�ΏۂɃG���g���s�[�E���f����p���ė����䂩���ʗʂ̐�����s�����B

�܂��A���ђl�Ɣ�r���傫�Ȍ덷���o����Ԃɂ��Ď听�����͋y�уN���X�^�[���͂��s�����B

�ȏ�̌��ʂ���A�a�ؓ�����������悤�ȐV�����̒�Ă��s���B

���A�W�A�����ԐV���ȉݕ��A���q�H�̒��

�@���{�͎�����C�Ɉ͂܂�Ă���C�m���Ƃł���B

�P�X�W�O�N��ɂ͐_�ˍ`�A���l�`�A�����`���R���e�i�戵�ʏ�ʂQ�O�`�ɓ����Ă���A���{�`�p�͍D���ł������B

�������A�Q�O�O�T�N�̃R���e�i�ݕ��戵�ʂ̏�ʂQ�O�`�ɓ��{�`�p�̖��O�͂Ȃ��A�����̏�C�`��؍��̊��R�`���R���e�i�ݕ��戵�ʂ̏�ʂɖ���A�˂Ă���B

���̂��Ƃ���A���{�`�p�����ނ��Ă��Ă��邱�Ƃ��킩��B

�����ō��y��ʏȂ́A�Q�O�O�Q�N�ɃX�[�p�[�����`�p�v��A�Q�O�P�P�N�ɂ͍��ۃR���e�i�헪�`�p�Ƃ��������{�`�p�̕�����ڎw�����v���W�F�N�g�𐄐i���Ă���B

�{�����ł́A�}�������Ă��钆����R���e�i�ݕ��戵�ʂ̑����؍��Ɠ��{�`�p�����ԉݕ��A���q�H���Ă��A���{�`�p�̔��W�q���Ă����B

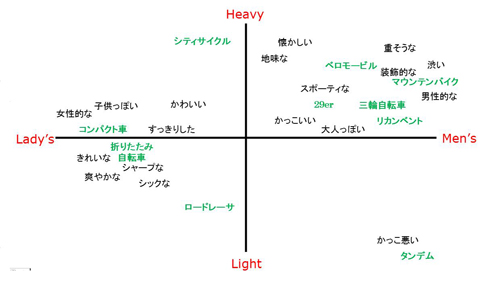

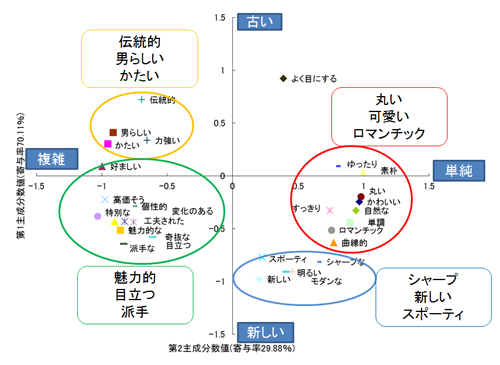

�����C���[�W�X�P�[���𗘗p�������i�v

�@���i�̃f�U�C���R���Z�v�g�ƃ��[�U�����i�Ɏ��C���[�W�Ƃ̊ԂɃM���b�v�������邱�Ƃ�����B

���̂��߁A���[�U���ǂ̂悤�Ȑ��i�ɁA�ǂ̂悤�ȃC���[�W�����̂���c������K�v������B

�{�����ł͎��]�Ԃ̓f�U�C���ɂ���Ăǂ̂悤�ɃC���[�W���ω�����̂��A�A���P�[�g���s���Ē����������C���[�W�X�P�[�����쐬����B

�܂��A�쐬���������C���[�W�X�P�[������A���]�Ԃ̐V�f�U�C�����Ă���B

�����ΏۂɎ��]�Ԃ�I���R�́A�n�����g����⌒�N�u���̍��܂肩�璍�ڂ��W�܂�A���㗘�p�҂���������Ɨ\�z����邩��ł���B

�����H�w��p�����֎q�̃f�U�C��

�@�������i�ł��A�F��`�A�f�ނɂ���Ď��ۂ͈قȂ�B

�����ŁA���i�����C���[�W�Ɠ��{��̌`�e���̗ގ��W��}�ɏo����A���i�f�U�C���ɖ𗧂ƍl�����B

�{�����ł́A�f�U�C�����鐻�i���֎q�ƌ��߁A�l�X�Ȏ�ނ̈֎q�Ɠ��{��`�e���̗ގ��W�ׂ邱�Ƃɂ��A�ڋq�ɑ_���ʂ�̃C���[�W��^���鎖���ł��鐻�i��肪���e�Ղɏo����悤�ɂ���B

���ۂɃf�U�C�����鐻�i���֎q�ɂ������R�́A�֎q�͔N��A���ʂ��킸�N�ł��m���Ă���g�߂ȉƋ�ł���A�g�p�ړI�����m����ނ��L�x�ł��邽�߁A�f�U�C����]������ۃA���P�[�g�����₷���Ƃ������_�����邩��ł���B

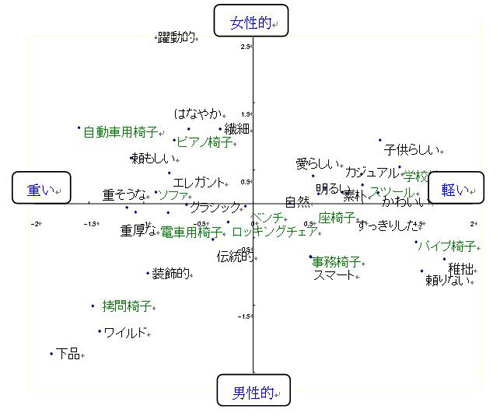

�R�����f�U�C���}�g���b�N�X��p�����v�x���V�X�e��

�@���{�͍���C���q����ɂ��}�[�P�b�g�k����O���[�o���s��ł̋������̍��x�������Ƃ���Ă���B

���̂��ߐ��i�ɂ́u�V���ȍ��ʉ��v���K�v�ɂȂ��Ă���B

�V���ȍ��ʉ��͐l�ԓ��L�̊����ɂ���Č��߂��镔���������B

�����H�w�Ɋ�Â��Đv���@�ȂNJm���ł��Ȃ����ǂ�����������B

�֓��b�M�z�n���ɂ������n�k�������̗�Ԏ��̔�Q�ጸ��

�@���݂̗�ԒE����Q�ጸ��́A�傫�����ނ��ĂQ��ޑ��݂���B

�P�͑����n�k���m�x��V�X�e���u�t���d�c�`�r�v�ɂ���ė�Ԃ��ً}��~��������@�ł���B

�Q�ڂ́A�ԗ��ɃK�[�h�����t���邱�Ƃɂ��O����E�h�~�ł���B

�������A���ꂼ��ɖ��_������Ă���A�u�t���d�c�`�r�v�ɂ���Q�ጸ��́A��^�̒����^�n�k�ɂ͖��͂ł���B

�܂��A�ԗ��ɃK�[�h�����t������@�́A�H���̊�b�����łł���K�v������B

����āA�{�����ł́A������⊮���������Ƃ��āA�u��Ԃ���Ⴂ�̍팸�v���s���A��Ԏ��̔�Q�ጸ��_���B

�����ɂ���������גጸ�ɂނ������[�_���V�t�g���i��

�@���s�c�菑�̍���ɂ���ē��{�̓�_���Y�f�r�o�ʂ̍팸�ڕW��������A�ڕW�B����ڎw���ĉ^�A����ł́A��Ƀ��[�_���V�t�g�̐��i�ō팸���s�����Ƃ��Ă���B

�������A���[�_���V�t�g��ł���D����S���ɂ��A���ł́A�A�����Ԃ̓_�ŁA���ݎ嗬�ƂȂ��Ă���g���b�N�A���ɗ���Ă���Ƃ�����肪����B

���������āA�^���R�X�g�Ǝ��ԃR�X�g�̍��v�i�A���R�X�g�j���g���b�N�A���̂ق��������Ƃ�����̔��f�ŁA�ڕW�Ƃ��Ă��郂�[�_���V�t�g�������Ȃ��Ȃ��B���ł��Ȃ��B

�����ŁA�{�����ł́A�D����S���̗A���R�X�g�팸��ڎw���āA�`�p�ݔ��̎������A�n�u�`�̐��i�A�������_�̉��P�Ȃǂɂ��Ď��g��ł���B

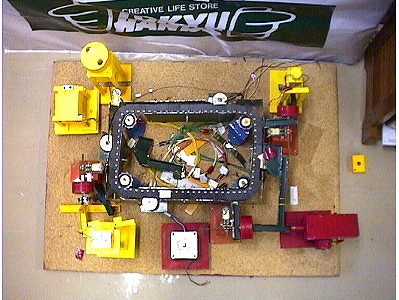

�����גጸ��_�������]�ԃV�F�A�����O�V�X�e���Ɋւ��錤��

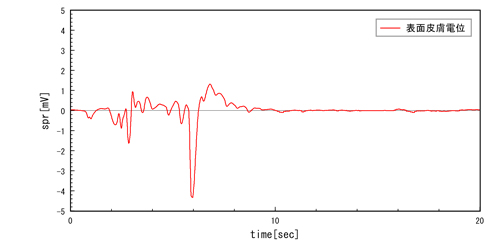

![���]��](img/fms15.jpg)

�@�ߔN�A���E�I�ɓd�C�����Ԃ𗘗p���������Ԍ�ʂɂ��b�n² �r�o�ʂ�ጸ����X��������B

�������A�����Ԍ�ʂ������l�����b�n² �r�o�ʂ̒ጸ�ɂ͌��x������B

���̂��߁A����͎����Ԍ�ʂ������l������ʂ����łȂ��َ��ʂƂ̘A�g��}�����A�b�n² �r�o�ʂ̒ጸ���s���鑍����ʃV�X�e�����l���邱�Ƃ��d�v�ł���B

�����ŁA������ʃV�X�e���̉˂����ƂȂ�A���E�e�n�ōs���Ă��鎩�]�ԃV�F�A�����O�V�X�e���ɒ��ڂ�����B

�������A���̎��]�ԃV�F�A�����O�V�X�e���ɂ͊e���֏�̎��]�ԗ��p�����قȂ邱�ƂŐ���ȃT�[�r�X���ł��Ȃ��Ƃ����V�X�e����A�s�ւȓ_������B

�{�����ł͐V�h�w���ӂ����f���Ƃ��ăV�~�����[�V�������f�����쐬���A���̌��_�߂�ׂ��A���]�ԃV�F�A�����O�V�X�e���������I�ɉ^�c������@�̒�Ă��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

�����y�щ��y���l�������V���ȑ�����

�@�������Ă����Łg�����h�Ƃ������̂́A�S�g�ɉe����^����傫�Ȗ��ł���B

���̑�����Ɋւ��錤���̂قƂ�ǂ́A���炩�̕��@�ő��������������邱�Ƃɏœ_�����ĂĂ���B

�������A���y�Ȃǂɑ�\�����悤�ɉ������x���������Ƃ������Ƃ͊����Ȃ��P�[�X������B

�����ŁA�{�����ł́A�l�̎�ϓI���f�ɂ�鑛�����ɂ��Č������A�����̉������T���v�����O���A�����̃q�A�����O���������Ƃɑ�����ɂ��Ď��g��ł���B

���̌��ʁA����ɂ���āA�Z���Ԃő����Ƃ͊����Ȃ��Ȃ鉹�Ƃ����łȂ����̑���_�Ȃǂm�ɂ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�����̔�����S���I�ɗ}�~�ł��������������Ă���B

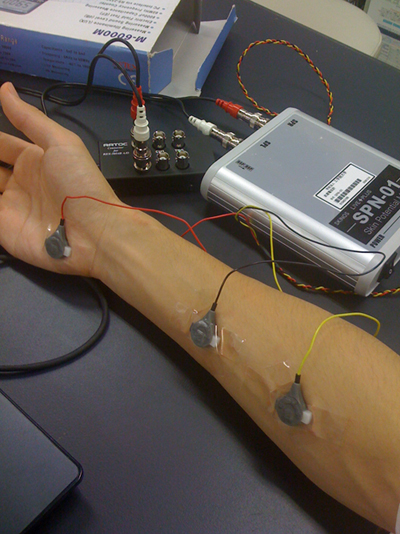

�u���C���E�}�V���E�C���^�[�t�F�[�X�i�]�g��p�����ӎv�`�B�V�X�e���j�̊J��

�@�d�x�̉^���n��Q�҂̑������R�~���j�P�[�V�����Z�p�̑��l����K�v�Ƃ��Ă���B

���������āA�ߔN�A�u���C���E�}�V���E�C���^�[�t�F�[�X�����B���Ă���A�Љ�I���ړx�������Ă���B

�{�����ł́A���p�҂̓��̓I���S���y�����邽�߂ɁA�O�ȓI��p�����邱�Ƃ̂Ȃ��A�]�g�ɂ��ӎv�`�B�V�X�e���ɂ��Č������Ă���B

���[�U�[�̔�J���l���������i�v

�@���͂��鐻�i�J���ɂ����Đ��\��@�\�����łȂ��A�g���₷�����d�v�ł���B

�����ŁA�g���₷�����ʓI�ɕ]�����A���i�v�ɔ��f������@����������B

�����ł͎g���₷�����i���A��J���ɂ������i�ƒ�`����B

����āA��J���ʓI�ɕ]�����邽�߂ɁA�\�ʔ畆�d�ʂ��w�W�Ƃ���B

�܂��A�{�����ł̓p�\�R���̃L�[�{�[�h�̐��i�v���s���B

�L�[�{�[�h�͎s��ɗl�X�ȃ^�C�v�̂��̂�����A��r�������₷���A��J�ɂ����͐��̕ω�������₷���Ɗ��҂ł���B

���쐫�]���Ɋ�Â��g�ѓd�b�̐v�J��

�@���i�J���̓f�U�C���A�R�X�g�A�j�[�Y�ȂǗl�X�ȗv�����l�����čs���Ă���B

���ɁA���[�U���S�́u���[�U�r���e�B�v�Ƃ����l�������d������Ă���B

���[�U�r���e�B�Ƃ́A�g����ɂƂ��Ă̎g���₷���A����₷���̂��Ƃł���B

�������A�����͞B���Ŏ��o�����ɂ����A�A���P�[�g�Ȃǂ̎�ϕ]������Ȏ�@�ł���B

��胆�[�U�r���e�B�̍������i�J�����s���ɂ́A�q�ϓI�ȃf�[�^���K�v�ł���B

�@�{�����ł́A�g�ѓd�b�̑��쐫�̐M����p���邱�Ƃŋq�ϓI�ɕ]�����A���[�U�r���e�B�̍������i�J�����s�����Ƃ�ڕW�Ƃ���B

�]�g��͂ɂ��֎q�̐v�@�̊J��

�@���i�v�ɂ����āA���\��@�\�͒�ʓI�Ɍ��肳��v�ɑg�ݍ��܂�Ă���B

�������A���i�g�p�҂ɑ���A���P�[�g�����ł́A���m�Ȑ��i�ɑ���ӌ����Ȃ��ꍇ������A���i�v�̊�ƂȂ閾�m�ȏ��邱�Ƃ�����B

���ׁ̈A�f�U�C���⎿���͂����v����f�U�C�i�[��v�҂̊����Ɉˑ����Ă���A�X�g���X�̏��Ȃ����i�̐v�͌���ł͍���ł���B

�����ŁA�]�g���瓾�������p���邱�ƂŁA���i���g���l�̏�Ԃ��ʓI�Ɍv�����A���i�v�ɖ𗧂Ă�

�@�{�����ł́A�֎q�̐��i�v�@�̊J����ڎw���B

�֎q�͓��p�i�̒��ł���葽���̏ꏊ�Ŏg�p����A�g�p���Ԃ������B

���ׁ̈A�����̎��̌����ڎw����Ŕ��ɏd�v�ł���B

���ݓI�Ȏ��v�ɒ��ڂ������i�J���@

�@���i�̒��ɂ͒����ɓn��A����҂���̈��|�I�Ȏx�������q�b�g���i�Ƃ������̂����݂���B

�������Ȃ���A���i�J���̒i�K�ŏ���҂̍w���ɂȂ���j�[�Y��c�����邱�Ƃ́A���Ȃ荢��Ŏ��s���鐻�i�J�������m��Ȃ��B

���O�Ȃ�j�[�Y�������s�����Ƃ��Ă��A���̃j�[�Y���w���Ɏ���܂ł̋����j�[�Y�ł��邩�ǂ����̔��f������ł��邱�ƂƁA����Ҏ��g���{���ɕK�v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ����܂��\���ł��Ȃ��Ȃǂ̖�肪����B

�����ŁA�{�����ł́A�Öْm�Ƃ�������҂̐��ݓI�j�[�Y�ɒ��ڂ��A��������݉����邽�߂̕��@�𖾂炩�ɂ��A�w���ɂȂ���j�[�Y��c�����邽�߂ɂ́A�O�����b�`�c��p��������i�𐔑��������邱�Ƃ��L���ł��邱�Ƃ��������B

�q���[�}���t�@�N�^�[���l�������g���l���Ђɂ�����l�I�ЊQ�̖h�~��

�@�g���l���Ђ��傫�ȍЊQ�ɔ��W���Ă���ߋ��̎��������ƁA���̎�Ȍ����̓q���[�}���G���[�ƂȂ��Ă���B

�����ŁA�{�����ł́A�g���l���Ђɂ����āA��ЊQ�֔��W�ɂȂ���q���[�}���G���[�̔����𖢑R�ɖh�~����I�y���[�V�����헪�ɂ��Č������Ă���B

�@���݁A�����P�P�����̒�����V�h�����H�����ł��邪�A�قڑS�����g���l����ԂƂȂ��Ă���A����ɎR�ԕ��̒���g���l���Ƃ͈قȂ�A�}���z��Ԃ����邱�ƂƃJ�[�u��ԁA����������������݂���B

���������āA�]���̎R�ԕ��̃g���l���Ђ����댯���������Ȃ邱�Ƃ��\�z����邽�߁A����܂ł�������ɍ��x�Ȉ��S����L����g���l���h�ЃV�X�e���̍\�z�����i����Ă���B

���̍��x�Ȉ��S����B�����邽�߂ɂ́A�q���[�}���G���[�̔����������ɖh�~���邩�ɂ������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

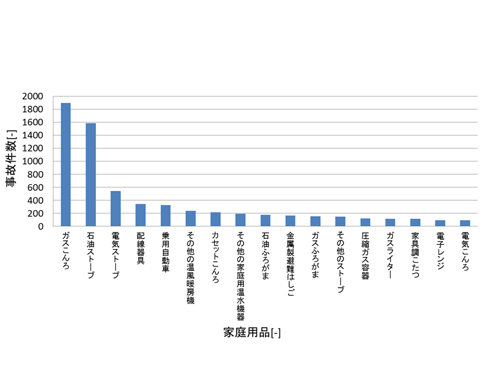

�ƒ�p�i��ΏۂƂ����q���[�}���t�@�N�^�[���̖h�~�Ɋւ��錤��

�@�Q�O�O�U�`�Q�O�O�W�N�x�̃q���[�}���t�@�N�^�[�i�����������@�������������C�ȍ~�g�e�j�������Ƃ���ƒ�p�i�̎��̌����́A���i���ׂɂ�鎀�S���̂̂V�{�̌����ƂȂ��Ă���B

�Ɠd�ƊE�ł́u���쐫����̗D��x���Ⴂ�v�A�u�V���i�͋@�\�ƌ����ڂ��D��v�Ƃ�������肪����A�ƒ�p�i���̂��u�l�Ԃ��~�X������v�Ƃ����O��ōl����ꂽ�f�U�C���ł͂Ȃ����Ƃ���̖��ƂȂ��Ă���B

�����ŁA�{�����ł͂g�e�������ƂȂ�ƒ�p�i���̂̒ጸ��ړI�Ƃ���B